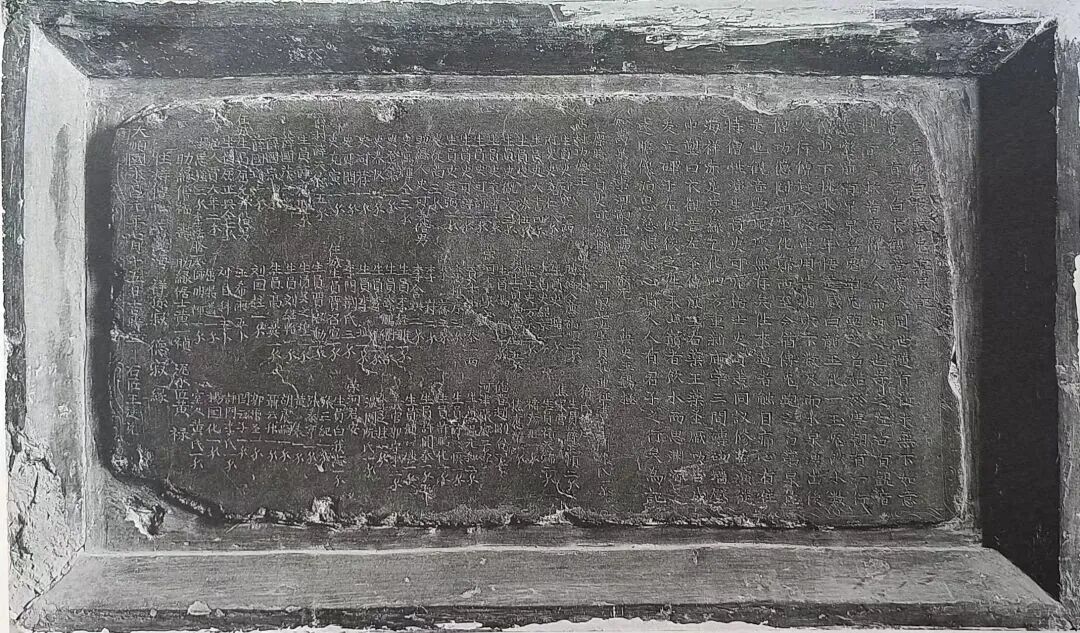

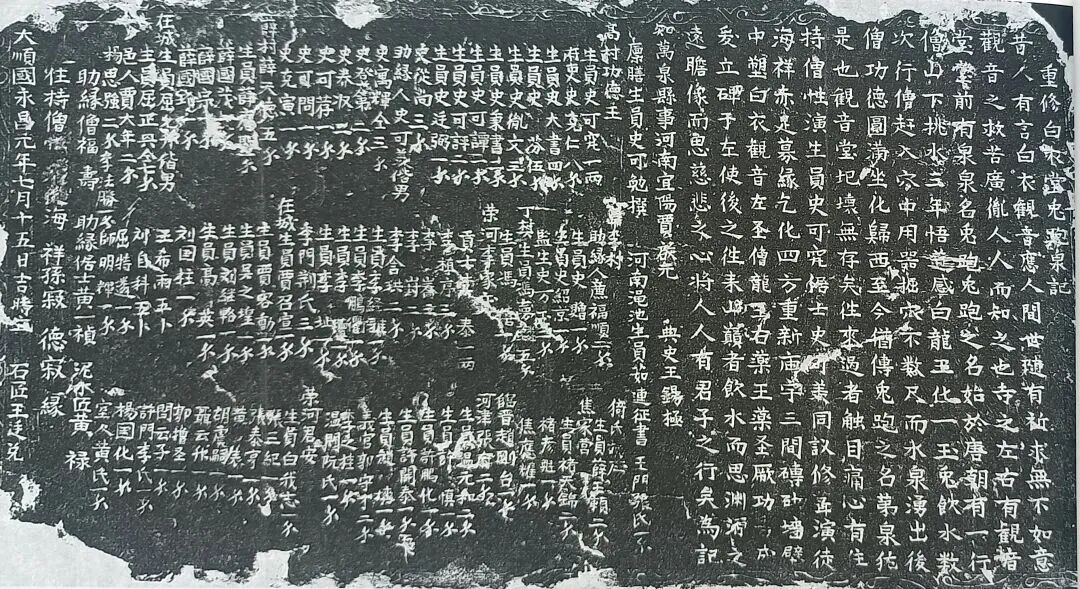

▲《重修白衣堂兔跑泉记》原立于山西万荣县高村,现藏于太原纯阳宫。立碑时间是永昌元年七月十五日,正是李自成大顺政权统治山西的时期。

▲长沙府“岁供王府”五十两金锭 明 天启元年(公元1621 年)

图源:国博君公众号

自人类开始文学创作以来,通过探索秘境来寻获宝藏,便是各类“爽文”中屡试不爽的桥段,“霍比特人”如是,“基督山伯爵”亦如是。不过与西方文学中将宝藏作为主角实现“阶级跃迁”甚至“逆天改命”的重要契机不同,东方传奇故事中出现的宝藏则往往是一个重大历史事件的文学投影,不仅关乎财富本身,更成为连接不同时空之下人物命运的精神纽带。

近期刚刚完结的电视剧《大生意人》中出现的“闯王宝藏”,正是此类文学叙事的一个生动案例。

对失败者的畅想

——闯王宝藏的缘起与异化

崇祯十七年(1644)三月,由李自成率领的农民大顺军兵临北京城下,在一干朝廷大员和太监的内应之下,大顺军几乎没有遭遇什么像样的抵抗,便顺利入城,迫使“明思宗”崇祯帝自缢于煤山之上。

尽管后世将明朝灭亡的原因,归咎于“小冰河期”所带来的气候异常和瘟疫流行横行,但在这些“天灾”之外,明朝政治腐败所带来的社会崩坏,也是无法回避的“人祸”,而这一点在李自成攻入北京后表现的尤为突出。

▲国历君自制表情包。

底图来源/电影《双雄会》截图

在李自成一路势如破竹之际,崇祯帝曾下诏要求勋戚、太监和百官报效。但却应者寥寥,仅筹集了不足二十万两银子。而随着大顺军攻入北京城内,这些通过敲骨吸髓鲸吞大量国家财富的达官显贵,却一个个成了李自成入城后的“自动取款机”。

李自成首先控制的便是宫廷内库,将大明王朝历代君主的“私房钱”占为己有。根据明末杨士聪所著《甲申核真略》,这笔钱已是天文数字:“(李自成)括库银共三千七百万、黄金若干万。”

与此同时,大顺军“谁有钱,就挣谁钱”,在北京城内对大明王朝的勋贵和官员开展了有组织的 “追赃助饷”。在严刑拷打之下,一只只昔日面对皇权亦能做到“一毛不拔”的“铁公鸡”,纷纷“慷慨解囊”,比如崇祯帝的岳父周奎,在面对皇帝的苦苦哀求时只拿出三千两应付了事,但嘉定侯府却成了大顺军的“妙妙屋”,轻轻松松便从其中搜出白银五十多万两、各类珍宝无数。

▲崇祯帝书思无邪轴,明

来源/故宫博物院

周奎只是当时北京城中大小官员、富户甚至宦官境遇的一个缩影。根据后世学者综合多方史料估算,李自成所部大顺军通过没收皇家内帑和对勋戚、太监、百官“追赃助饷”,一共弄到数千万两白银。

站在后世的角度来看,有了如此充沛的“现金流”,李自成可以去武装自己的军队、收买各地豪强、甚至可以在短时间内建立一个全新的经济循环体系。然而,历史并未给予李自成完成这一切的时间。

崇祯十七年(1644 )三月十九日,大顺军攻克北京。四月十三日,李自成便为了讨伐占据山海关发动叛乱的吴三桂而率部出征。四月二十一日,大顺军与吴三桂所部在山海关内的一片石地区展开激战,四月二十三日,在与吴三桂联手的清军突然参战的情况下,大顺军遭遇惨败,并被迫于四月三十日弃守北京、向西转移。

虽然从史料的宏观角度来看,李自成所部大顺军在攻占北京之时尚未建立起稳固的根据地和地方治理制度,更缺乏补充物资和兵员的有效途径。而在失去了“闯王来了、不纳粮”的政治号召力之后,其所部人马在与清军的正面交锋中势必处于劣势。

然而,拥有着朴实情感的百姓却并不这么认为,为了痛斥“卖国求荣”的吴三桂,他们乐于传播那“冲冠一怒为红颜”的故事;为了讽刺清廷在入关之初的野蛮粗鲁,他们热衷于编排爱新觉罗家族的各种宫廷秘闻。至于李自成,人们则更希望他是败而不溃,带着那些代表着中原气运的巨额财富,在离开北京之后能够东山再起。

可惜的是,在清军的衔尾追击之下,看似坐拥大半个北部中国的大顺军却连战连败。仅仅一年之后,李自成在行至湖广通山县境的九宫山下,被当地的地主武装所杀。面对如此急转直下的剧情,民间自然有人无法接受,于是李自成并未战死,而是剃发为僧的传说很快便传播开来。

不过,人的生命终究是有尽头的,即便按照最为夸张的传说,改名为“奉天玉和尚”的李自成到康熙十三年(1674)才“圆寂”,他的后半生也看不到一星半点推翻清朝的希望。

于是,民间便把对李自成的希望寄托于他在北京期间所积累起来的巨大财富上。开始幻想这笔钱能够带给大顺军未来击败清廷的复国之资。是以,有关“闯王宝藏”的传说在民间日益风靡,毕竟当正史戛然而止时,民间想象往往会展开传播的翅膀,铺展开来。

▲铜柱钮“辽州之契”印 明崇祯

此印为李自成建“大顺”国号当年所颁行的地方官印,是目前所见“大顺”政权最早的官印。故宫博物院藏 图源:故宫博物院官网

荒腔走板的传说

——“闯王宝藏”的早期版本

在有关“闯王宝藏”的早期传说谱系中,最为深入人心的莫过于“十八驴三十担”的叙事,这一说法最早见于清代中叶学者赵翼所著的《檐曝杂记》,其明确记载:“闯贼之败也,以重资畀十八骑,令匿于楚、蜀间。”寥寥数字,既勾勒出“藏宝主体(十八骑)”“藏宝范围(楚蜀之地)”等核心要素,也为后世传说的演绎埋下了关键伏笔。

值得注意的是,这一传说并非全然杜撰,而是植根于李自成撤离北京时大规模转运财物的历史史实,只是在民间口耳相传中逐渐偏离了史实本貌。

▲明代地图

来源/《简明中国历史地图集》

史实层面的支撑清晰可考:李自成率领大顺军占领北京后,曾通过拷掠明朝勋戚贵族、文武百官获取巨额财富。

据明末清初学者彭孙贻在《平寇志》中记载,大顺军将所得金银熔铸成千两一饼的银锭,“括骡车数千辆,马骡骆驼数千装载归陕”,史学研究结合多方史料推测,其从北京运走的白银规模约在三千万两左右。崇祯十七年(1644),李自成在山海关战败后,被迫撤离北京,这批巨额财物随之踏上了颠沛的流亡之路。其溃逃路线脉络清晰:北京→保定→真定→太原→平阳→西安→湖广,在这条绵延数千里的撤退路线上,大顺军多次遭遇清军与地方武装的截击,辎重损耗严重,散落的金银财宝成为各地“闯王宝藏”传说萌发的直接源头。

沿着这条溃败路线,一张张语焉不详的“藏宝图”以口诀、传闻的形式在民间铺陈开来,构成了“闯王宝藏”早期版本的核心内容。

这些传说虽同源却各有演绎。在湖南,传说的具象化程度极高:宜章莽山流传着“石岩冲,三座桥;慢行百步走,三窑金”的神秘口诀,当地百姓祖辈相传,只要破解口诀中的方位密码,便能找到闯王藏匿的巨额金银;而张家界永定区的青岩山一带,更有“三箭齐发,指向金穴”的说法,与清初《永顺府志》中“闯王兵败后,以十万金宝窖于酉水沿岸”的记载形成呼应,近年在此处溶洞发现的刻有“大顺二年”“西安府铸”的银锭,进一步佐证了大顺军曾在此地活动藏财的史实,却也让民间将“军饷遗存”直接等同于“宝藏主体”。

▲清朝银锭是清代流通货币及文物

来源/鸦片战争博物馆

在李自成最终战死的湖北通山,传说则染上了几分奇幻色彩。当地九宫山黄株包附近的“落印洞”,被认为是藏宝核心区域——民间相传闯王死后,其随身金印坠入洞中,夜间会发出“火树银花”的灵光,清末官府曾派衙役与民夫掘地三尺搜寻,非但未能找到金印,反而因地面塌陷导致一名师爷坠入洞底,民间遂衍生出“蛟龙护宝”的说法,让藏金传说更添神秘滤镜。而更早的记载显示,清末民初已有土匪团伙在九宫山隐洞寻宝,最终仅找到少量碎银,史实的“微薄收获”与传说的“巨额宝藏”形成鲜明反差。

随着时间推移,李自成早年活动过的区域也逐渐被纳入宝藏传说的版图,进一步丰富了早期版本的叙事维度。

陕西商洛山作为李自成早年屯兵蛰伏之地,《商州志》明确记载“闯贼退至商洛,分其赀,藏于山穴,以备复起”,当地至今留存的“闯王寨”“闯王洞”等地名,成为传说的鲜活载体——丹江两岸悬崖上的千余孔古洞,被民间解读为李自成专门为百姓与军队藏物所凿,甚至衍生出“天兵天将助闯王凿洞”的神话桥段;商南金钟山的“生龙寨”,则因相传是李自成妻子王氏生子之地,被附会了“藏金护佑子嗣”的传说,让宝藏叙事与人物故事深度绑定。四川北部大巴山的“大顺银窖”传说同样颇具代表性,民国川军将领刘湘曾派人进山探寻,虽未找到大宗宝藏,却挖出了刻有“大顺通宝”的钱币与少量银锭,实物线索佐证了大顺军在此活动的史实,却也让民间将“分散军饷”夸张为“巨额窖藏”。

值得注意的是,早期版本的传说中还出现了“关键人物”的具象化演绎,“野拂藏宝”便是典型例证。

野拂即李自成麾下大将李过,兵败后削发为僧隐居湖南天门山,清光绪《永定县乡土志》明确记载其为“闯贼余党”,民间遂将其与宝藏深度绑定,称其携闯王巨额财宝遁入天门山,在山洞中构建了复杂的藏宝体系。数百年来,无数人慕名寻宝却空手而归,让这一传说成为天门山“六大谜团”之一,而野拂墓碑上“枕戈待旦,方期恢复中原”的铭文,更被民间解读为“藏宝待复起”的隐秘信号。

就连山西地区也流传着“晋商靠李自成遗金发家”的说法,《清稗类钞》《山西票号史》等文献均有相关记载,称李自成败走山西时遗弃金银,被当地商人拾得后创办票号,虽史学界已明确驳斥这一说法违背晋商兴起的史实,却从侧面印证了闯王宝藏传说在早期传播的广度与荒诞性。

梳理这些早期传说不难发现,其共性在于均锚定李自成溃败与活动路线的关键节点,却在传播中逐渐偏离史实本貌:将“分散藏储的军饷”整合为“一笔巨额宝藏”,将“零星散落的银锭”演绎为“九驴十八担的金银”,将“军事遗存”附会为“藏宝密码”。这种“荒腔走板”的演绎,本质上是民间对历史空白的创造性填补——正史对李自成财物下落的记载始终寥寥数笔,《明史》仅提及“熔金为饼,载以骡车归陕”,对后续散落情况避而不谈;而民间则通过口诀、地名、人物故事,构建了一套完整的“藏宝叙事”,让抽象的历史留白变得具体可感。

这些早期版本的传说,既不是严谨的历史记录,也不是纯粹的虚构想象,而是“史实内核”与“民间想象”的混合体。它们以李自成运银、藏银的史实为基础,又在口耳相传中不断添加夸张、奇幻的元素,最终形成了“荒腔走板”的独特气质。正是这种介于真实与虚构之间的特质,让闯王宝藏的传说得以跨越百年流传,成为民间集体想象的重要载体,也为后世文学创作埋下了燎原的火种。

文学里的“平行宇宙”——

闯王宝藏与《雪山飞狐》《大生意人》

在金庸的《雪山飞狐》与《飞狐外传》中,闯王宝藏是推动剧情发展的核心引擎。这一设定并非凭空想象,金庸在《金庸作品集》后记中提及,创作灵感源于清代学者全祖望的《梅花岭记》,以及民间 “闯贼余部抗清” 的传说——他将历史的碎片,编织成了一曲关于侠义、承诺与人性的悲歌。

小说中,宝藏被设定为李自成预埋的 “复国之资”,秘密藏于一座名为“玉笔峰”的山,由胡、苗、范、田四大卫士的后代守护。这四位卫士本是李自成的贴身护卫,兵败后立下盟约:四家人世代守护宝藏,待时机成熟辅佐闯王后人复国。盟约的破裂,源于对 “宝藏用途” 的分歧:胡家坚守 “复国” 盟约,苗家却认为宝藏已成祸根,不如散之济民,两代人的误会最终酿成胡一刀与苗人凤父辈的互相残杀。

有趣的是,从历史地理角度看,金庸将“闯王宝藏”的埋藏地点设计在长白山,似乎是个 “美丽的错误”:毕竟李自成势力最东仅至山海关,溃败的四十余天里,绝无可能穿越清军腹地将宝藏运至千里之外的长白山。但金庸的巧思正在于此:长白山是清的 “龙兴之地”,设定复国宝藏藏于此,既是对清的无声反抗,也暗含 “天道轮回” 的隐喻 —— 清军从关外入主中原,反清的火种却藏于其祖地。

如果说金庸的宇宙充满刀剑侠气,《大生意人》及其改编剧集构建的宇宙,则弥漫着算盘声与人心算计的商战硝烟。这里的宝藏传说,与山西晋商的崛起史精密缝合,更贴近中国传统社会 “重商道、讲因果” 的文化底色。

故事中,李自成溃退至山西时,被迫将财宝弃于山谷,被当地八户村民偶然获得。这八户人家借此为本,世代经商,最终发展为掌控金融命脉的 “河东老八家”;而宝藏被具象化为 “五百尊金罗汉”——每尊价值六千两白银,总价三百万两,足以买下半个西安城。

▲双林寺内分列两侧的十八罗汉像中的四座

来源/平遥文旅

这一设定并非全然虚构:历史上的山西亢氏,确有 “亢百万” 之称,《清稗类钞》记载 “亢氏为山西巨富,其资产约计数千万两”,野史中亦有 “亢氏得闯贼之财” 的说法,而亢氏主营的盐业、典当业,其原始资本来源始终是历史谜团,为文学创作提供了绝佳素材。

故事对 “财富诅咒” 的演绎,触及了晋商文化的核心:首先获得宝藏的亢氏家族,虽暴富却家道中落,人丁凋零,最终在一场神秘大火中销声匿迹——灰烬中仅找到几尊熔毁的金罗汉,暗合民间 “不义之财难久留” 的观念。

“老八家” 则对外坚决否认宝藏存在,甚至修建假金库迷惑外人,这一细节源于晋商的真实习惯:平遥日升昌票号的金库藏于地下,位置绝密,直至近代修缮时才被发现。

▲日昇昌旧址。来源/晋中市博物馆

小说中,商人李万堂逆向推断宝藏存在的过程,堪称 “历史逻辑的文学化演绎”:他分析平遥一带明末清初财富的 “突然、无理由集聚”,以及老八家历经风雨却稳如泰山的反常,最终锁定 “闯王宝藏” 这一原始资本。这一情节暗合晋商崛起的历史语境:明前期的 “开中法” 让晋商获得第一桶金,清前期的边贸与票号业务使其鼎盛,但民间更愿意相信 “天降横财” 的传说 —— 毕竟,“勤俭经商” 的叙事,远不及 “得宝藏而起家” 更具戏剧性。

除了《雪山飞狐》与《大生意人》,其他文学作品也对闯王宝藏有不同演绎:姚雪垠的小说《李自成》,将宝藏设定为 “均田免赋” 的物资基础,宝藏失散后,大顺军失去民心支持,凸显 “财富与民心” 的关系;民间评书《闯王秘藏》,则将宝藏与江湖门派争夺结合,加入轻功、暗器等元素,贴合底层民众的审美。

这些叙事虽场景迥异,内核却高度一致:财富本身无善恶,但若源于暴力与掠夺,便会成为 “诅咒”。金庸笔下的宝藏引发数代仇杀,《大生意人》中的金罗汉导致家族覆灭,姚雪垠笔下的宝藏失散致政权溃败 —— 本质上都是对 “不义之财” 的道德批判,也是对 “财富如何被正当使用” 的追问。

现实的回响

——传说何以深入人心?

无论是江湖传说还是商界秘闻,闯王宝藏的故事能历经数百年而不衰,甚至不断被赋予新的内涵,是因为它精准击中了中国社会的多重敏感神经,成为历史、文化与人性的交汇点。

明清时期,山西商人富甲天下,票号 “汇通天下”,其巨大的原始资本从何而来,始终是民间好奇的焦点。学术界的主流观点是:明中期 “开中法”(以盐换粮供应边防)让晋商获得第一桶金,清前期的蒙俄边贸、票号业务使其走向鼎盛。但民间更愿意相信 “闯王宝藏” 的传说,背后是三重心理动因:

其一,晋商财富规模超出普通民众对 “勤俭经商” 的认知。据《晋商史料汇编》记载,清末平遥、祁县的票号资本总额超亿两白银,这样的体量,让部分民众难以用 “日积月累” 来解释,更愿意接受 “天降横财” 的浪漫化叙事;其二,晋商的经营模式极具神秘感——票号的密押制度、地下金库、家族式管理,本身就容易滋生 “藏金” 的想象;其三,明末清初的山西是李自成溃败的核心区域,大顺军在此的活动轨迹,为 “宝藏被晋商所得” 提供了地理合理性。

20世纪90年代,平遥修缮古民居时,曾在多处地下发现明清时期的银窖,虽未找到 “闯王宝藏”,但证实了晋商大规模藏银的习惯——这一考古发现,反而让民间传说更具 “真实感”,成为 “宝藏存在” 的间接佐证。

近代以来,闯王宝藏的传说曾引发多次真实的寻宝行动,折射出人们对物质财富与历史真相的双重渴求:

民国初年,阎锡山主政山西时,曾秘密派遣工兵在祁县、平遥一带挖掘,据称找到少量刻有 “大顺” 年号的银锭,但因担心引发社会动荡,对外宣称 “无所得”;20世纪50年代,湖北通山开展考古调查,在李自成墓附近发现大顺军兵器与少量银饰,却未发现大宗宝藏;2017年,张献忠 “江口沉银” 的考古发现(出水白银数万两),让公众对闯王宝藏的真实性重新燃起兴趣 —— 既然张献忠的宝藏确有其事,李自成的宝藏是否也真实存在?

▲李闯王骑马塑像。来源/榆林文旅

考古界的共识是:李自成的宝藏大概率已分散流失——部分被清军缴获,部分被当地民众私分,部分在战乱中损毁,不可能存在 “一笔完整的宝藏”。但寻宝行为从未停止:近年来,仍有民间爱好者依据口诀前往湖南、陕西等地探寻,他们追寻的不仅是金银,更是对历史之谜的执念。

民间流传的寻宝故事,几乎都带着 “报应” 的色彩:清代湖南一伙寻宝者找到 “三窑金” 后,因分赃不均互相残杀,无一生还;民国陕西商洛的猎户,偶然挖到一坛大顺银锭,暴富后沉迷赌博,最终倾家荡产、冻饿而死;甚至连正史记载的刘宗敏——那位主导 “追赃助饷” 的大顺将领,最终被清军俘获处死,也被民间解读为 “贪财致祸”。

这种道德寓言并非否定财富,而是强调 “获取方式” 的重要性。在现代社会,这一观念依然适用:现实生活中“不义之财终致祸” 的案例,仍是 “财富诅咒” 的当代诠释。闯王宝藏的传说,就此超越了简单的寻宝故事,成为一则关于贪婪、伦理与命运的深刻寓言。

▲平遥古城全景

图源:晋中市博物馆