本书是德语文学大师托马斯·伯恩哈德的代表作。融合独白、信件、日记、格言等片段式叙述结构,在碎裂中展开沉思,呈现出作者对死亡、隔离、自我与精神极限的深刻探问。作者以他一贯冷峻、精准的语言,描绘出生命走向瓦解的全过程,同时探讨人如何在极端孤独中挣扎求生。

父母自杀后我们俩被转移到一座塔楼里达两个半月之久,这座塔楼是阿姆拉斯郊区标志性建筑,到这里来必须经过一片很大的苹果园,几年前这果园还属于我们的父亲,果园向南通往乌尔格施坦。

这座塔楼的主人是我们的舅舅,我们待在这里两个半月是要防范人们对我们家事的干预,躲避世人恶意的目光,他们总把人往坏处想。

按照蒂罗尔州卫生部的粗暴规定,自杀行为一旦被发现,自杀者就不会有好日子过了,他们的人格遭到歪曲,他们的生活痛苦不堪,我们没有根据这样的条文被送进精神病院,这得感谢我们的、在当地颇有点影响的舅舅,没有像许多人那样,必须遭受与来自上因河谷、卡文德尔山区,以及布伦纳山口乡村的人们相同的命运,他们被投进精神病院后精神错乱,人彻底崩溃了,我们庆幸那样的厄运没有落到我们的头上。

我们家这项密谋策划,在还有两小时就完全实现时,被父亲的债主,一位伊姆斯特商人,发现并揭露了:那时我们的父母已经自杀身亡,我们兄弟俩还没有死……

……我们裸露的身体,舅舅后来告诉我们,立刻裹在两张马匹用的御寒苫布和一张狗皮里,放进舅舅派来的一辆车上,在事发的当天夜里,把已失去知觉的我们,赶在政府卫生部门行动之前,从因斯布鲁克的家安全地送到阿姆拉斯,避免了流言蜚语和责难、诬陷的伤害……如同我们的父母,我们也是自愿选择了自杀这条路,并商量了具体做法……这个冬天我们曾多次尝试,皆因最后关头,其实每次都是因为我们妈妈的干预,迫使我们中止尝试,这一次,在3日这天,我们下定决心,再也不拖延了……

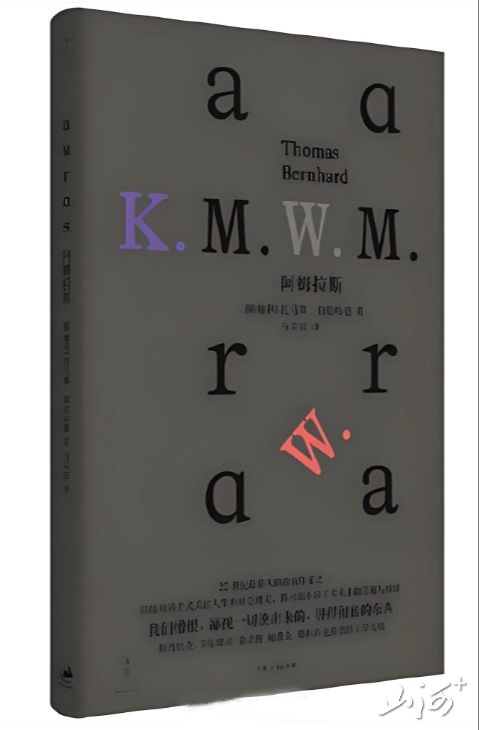

《阿姆拉斯》[奥地利]托马斯·伯恩哈德著 世纪文景上海人民出版社

父母走了,把我们,瓦尔特和我,孤零零地留在世上,自杀那个夜晚刚过,我们来到塔楼,几乎立刻就躺在估计是临时匆忙为我们准备的垫子上,干草袋做的垫子套着清洁的布罩。所有人都只是难为情地、断断续续地向我们描述自杀那晚后这几天的情况,因此我们的了解也还是一片模糊。我们待的地方是塔楼中层,开始时我们处于昏迷状态,后来有了知觉但还是沉默哑言,只是静静地倾听四周的动静,经常大气也不敢出。从第一个周末起我们总是在那狭小的空间里不断踱步,头脑里想着我们那还不到二十岁的青春岁月,没有欢乐,经历的日子是阴郁的,心灵受到了蒙骗……还是孩童时我们就对这座塔楼特别熟悉,熟悉的程度超过蒂罗尔任何其他建筑物,这里不是监牢……在上面和下面的阶梯上,我们浑身发冷,脚步沉重,我们的头脑受到全方位的、沉重的摧残,我们始终服从于那不可救药却又高高在上的一奶同胞的精神麻木……紧绷的警觉主宰了我们的心情,限制了我们的理智……我们没有从窗户向外看,听到的各种声响已经足够使我们不寒而栗……外面狂风阵阵,如果把头伸出去,就会吹得我们喘不上气来……现在3月初……我们听见许多鸟在鸣叫,不知道是什么鸟……锡尔河水在我们前方向下面远处奔流,哗啦啦地把我们和故乡因斯布鲁克市隔开,因此也把我们与这个我们无法忍受的世界分离……当我们处于昏迷状态,很可能完全失去知觉,不省人事,可以说濒临死亡时,我们的舅舅审慎地从我们俩的藏书里挑选了一些,从因斯布鲁克的绅士巷运到阿姆拉斯,我的书是自然科学方面的,瓦尔特看不懂,瓦尔特的音乐书籍我也弄不明白,翻阅着这些书,思考着那些自己的、陌生的、普遍的、让我们疯癫的复杂经历,思考着那充满千万次暴风雪的成长过程--我们总是喜欢做困难的事情,讨厌一切轻而易举——我们的头脑越来越陷入纷乱不堪的思绪中,心中的悲伤填满了塔楼。

我们在这里待了三天后,收到一封信,是父亲的一位朋友,梅拉诺的心理医生霍尔厚夫写来的。