“我们都是神枪手,每一颗子弹消灭一个敌人。我们都是飞行军,哪怕那山高水又深……”每当这段旋律响起,总能瞬间唤醒中国人心底的集体记忆——这便是由贺绿汀创作的《游击队歌》。

作为抗战时期最具生命力的旋律之一,它不仅镌刻着敌后游击战场的烽火岁月,更与山西这片浸染着英雄热血的土地深度绑定,成为跨越时代的精神符号。

1937年,淞沪会战爆发,音乐家贺绿汀的心中燃起了用文艺报国的热情。他毅然加入上海文化界救亡协会组建的救亡演剧队,带着对家国的牵挂与对侵略者的愤慨,辗转多地,最终抵达山西临汾的八路军办事处。在这里,八路军办事处主任彭雪枫热情接待了他。贺绿汀了解到山西及全国的抗战形势,接触到了大量游击战争资料。

▲青年贺绿汀

此后,贺绿汀深入八路军连队,亲身感受游击队员的战斗生活。这份来自战场的鲜活力量,彻底激发了他的创作灵感。在临汾的寒夜里,贺绿汀常常在一盏跳动的煤油灯下伏案创作,反复打磨词曲。他巧妙借鉴英国《掷弹兵进行曲》的旋律素材,却赋予其全新的“游击气质”。

曲调变得轻快灵动,不再是刻板的军乐节奏,而是融入了游击队员穿梭山林的敏捷感;小军鼓富有弹性的节奏贯穿全曲,仿佛能让人听见战士们疾行的脚步声、子弹上膛的清脆声。歌词更是直击战场场景,“神枪手”“飞行军”“山高水又深”,每一句都是对游击队员作战状态的真实刻画,没有华丽辞藻,却字字铿锵,满含力量。

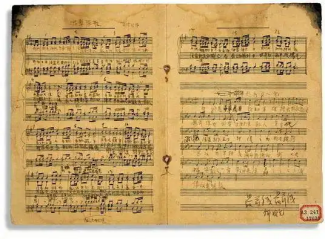

▲1996年发表的歌谱之一

经过无数个夜晚的酝酿与修改,《游击队歌》的词曲终于在煤油灯下定稿。1938年1月6日,八路军司令部高级干部会议在洪洞县召开,贺绿汀亲自指挥救亡演剧队队员,满怀激情地唱响了这首新歌。

激昂的旋律、生动的歌词,瞬间点燃了现场气氛,掌声久久不息。演唱结束后,朱德总司令紧握贺绿汀的双手,称赞战士们需要这样的歌,并要求抓紧到各部队教唱。此后,这首歌迅速在全国各抗日根据地军民中传唱开来,极大地鼓舞了军民抗击日本侵略者的斗志。

《游击队歌》以其鲜明的音乐形象,展现了游击队员在敌后艰苦环境中蔑视敌人、战胜困难的革命乐观主义精神,成为了激励无数人投身抗战的不朽战歌。1943年夏天,在延河北岸清凉山下的王家坪,毛泽东夸赞贺绿汀:“你的《游击队歌》写得很好啊!你为人民做了好事,人民是不会忘记你的。”

新中国成立后,烽火岁月虽已远去,但《游击队歌》的旋律从未被遗忘。贺绿汀曾在《解放日报》上亲笔写下这首歌曲的创作往事,那页带着墨香的手稿,字迹遒劲、情感真挚,仿佛还留存着当年创作时的热血温度。

如今,这份手稿被中共一大会址纪念馆精心珍藏,成为一件“会呼吸的历史标本”——它静静躺在恒温展柜中,虽历经岁月洗礼,却依旧能让参观者透过纸页,听见那段烽火岁月里的激昂歌声,堪称国家一级文物中最动人的“有声档案”。

▲游击队歌手稿

时光流转,《游击队歌》的魅力丝毫未减。2015年,国家新闻出版广电总局“我喜爱的抗战歌曲”评选活动启动,数十万网友自发参与投票。最终,它以高票入选“十大抗战歌曲”。民众的选择证明了经典的力量——即便时隔数十年,它依旧能触动中国人心底的民族情怀。

在更广阔的舞台上,这首老歌也不断焕发新的生命力。国家大剧院的穹顶下,庆祝中国共产党成立104周年的交响音乐会上,《游击队歌》与《在太行山上》等抗战经典曲目同台奏响。当熟悉的小军鼓节奏响起,悠扬的弦乐与豪迈的铜管交织,每一个音符都化作历史的刻度,丈量着从战火纷飞的过去到繁荣兴盛的现在。旋律回荡在璀璨的殿堂中,在场观众仿佛穿越时空,再次感受到先辈们的家国情怀。

▲庆祝中国共产党成立104周年交响音乐会

2025年俄罗斯胜利日阅兵仪式上,《游击队歌》的旋律更是跨越国界,在莫斯科红场的上空回响。当天,中国仪仗兵身着笔挺的军装,迈着铿锵有力的步伐走过红场,嘹亮的歌声穿透云霄。在场的华人华侨听到这熟悉的旋律时,纷纷驻足凝望,有人跟着轻声哼唱,滚烫的热泪顺着脸颊滑落——此刻的歌声,早已超越了音乐本身,成为融入民族血脉的基因密码,无论身在何处,都能唤醒对祖国的眷恋与对先辈的敬意。

如今,烽火已成往事,但“我们都是神枪手”的呐喊仍在风中回响。在校园的音乐课上,孩童们用清亮的嗓音学唱这首歌曲;在革命纪念馆里,历史录音中战士们略显沙哑的歌声与孩童的演唱偶尔重叠,仿佛两代人隔着时空对唱。这歌声里,既有先辈们踏破山河、浴血奋战的决绝,更有今人续写复兴华章的豪情。那些在战火中淬炼的音符,终将在新时代的天空下,继续唱出一个民族的不屈与昂扬。