本书是德国传奇导演沃纳·赫尔佐格于八十之际亲笔撰写的首部、唯一回忆录。

赫尔佐格是无可争议的极限电影大师,一生充满壮丽与险峻的冒险,他横跨七大洲,拍摄了七十余部影视作品,在创作过程中将自身彻底投入,也曾无数次身临险境。此书是他用独一无二的声音,第一次、也是唯一一次亲自讲述自己史诗般的创作生涯,梳理并再现他最重要的经历和灵感。他叙述奇异故事的天赋,从电影延伸到写作,将以梦的力量击中读者。

“风暴泽普”是我们童年时的一位传奇人物。他是来自邻近的“风暴农场”的雇工。他老了以后,腰部几乎水平地向前弯曲。对于我们这些孩子来说,他肯定有着巨人般的体形,就像是来自某个无法确定的史前黑暗时代。他留着一把灰色的大胡子,嘴里常常挂着个同样大的烟斗。要是他站直了,我们就可以从他的自行车看出他有多高。风暴泽普沉默寡言。从来没有人听过他说话。星期天的酒馆里,他不用开口点单,啤酒就已经给他放好了。

像他这样的神秘人物还有很多。我不知道这是不是我记忆中的画面,但我黄昏时看到过有一个人站在房子后面的小河边。他为了抵御寒冷,点起一团大火,脸被烤得通红。他盯着火焰看。有人说他是个逃兵,第二天一早就会逃进山里。但那时我真的记事吗?我那时是不是还太小?

还有一件事我很确定真的发生过,那天晚上外面依然寒风凛冽,母亲把我和哥哥蒂尔从床上拉起来,迅速地用毯子把我们裹住。她和我们一起爬上山坡,那儿的视野很好。“你们一定要看看这个,孩子们,”她说道,“罗森海姆城着火了。”战争末期,罗森海姆被炸成一片火海,据说那是盟军的轰炸机飞越阿尔卑斯山回到基地时,由于天气不好无法确定目标,便在敌方德国的城市上空投炸弹,以减轻负载。我们小时候看到过的那些景象,时至今日依然历历在目。在山谷尽头朝北的方向,整个天空发出红色、橙色和黄色的光芒,但那不是闪烁着的火光,而是夜间整个苍穹的缓慢脉动,因为罗森海姆正在四十公里外燃烧着。那是一片巨大的红霞,在夜空中勾勒出世界末日般可怕的脉动。罗森海姆那时候对我来说并不意味着什么,但从那一刻起,我知道在我们的世界之外,在狭窄的山谷之外,还有另一个危险的、鬼魅般的世界。我并不惧怕那个世界,反而对它感到好奇。

然而,萨赫朗的田园风光也蕴藏着危险。即使在战争结束多年后,我们还发现过逃兵扔掉或者藏起来的武器。他们把武器藏在干草垛里和柴火堆底下。我从母亲那儿得知,在山间农舍发生过一次很大的骚动,导火索是美国占领军的士兵在一家农民的谷仓里发现了枪。他们威胁要枪决那位农民,我会说英语的母亲出面救了他。其实他自己也不知道有这么个藏枪的地方。

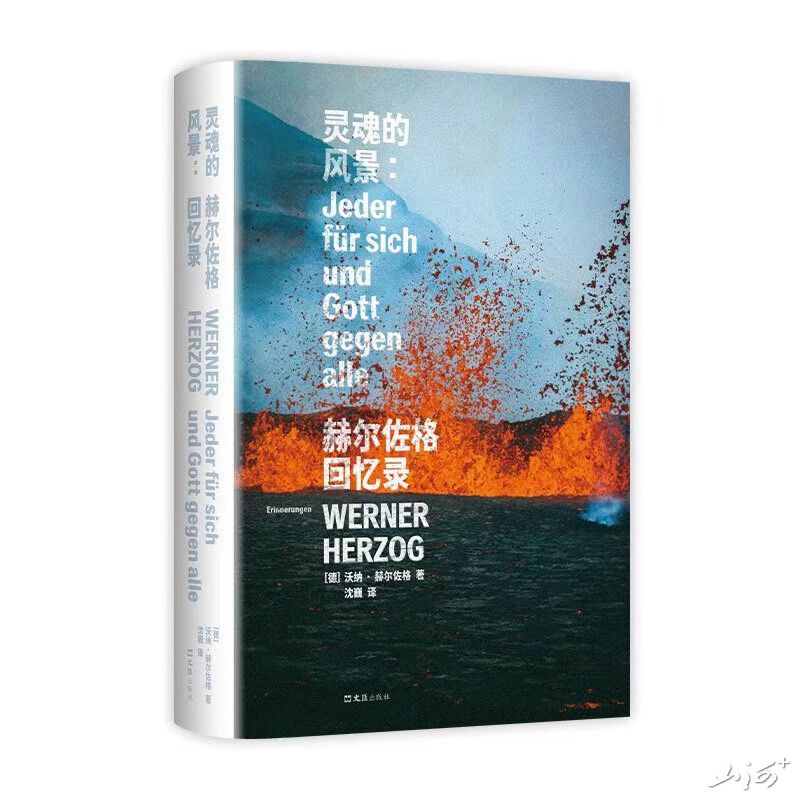

《灵魂的风景:赫尔佐格回忆录》 [德]沃纳·赫尔佐格著 文汇出版社

在某种程度上,我属于历史上独一无二的一代人。在我之前也有人经历过巨大的变革,比如从欧洲大陆到新被发现的美洲大陆,或者从手工业时代到工业时代,但每次都只是单一方面的大变革。我从小就知道什么是报纸和收音机,尽管我们并不总是有电,但我从来没有看过电影,对电影院也根本没有概念。我原本不知道存在这么个东西,直到有一天,一个带着移动放映机的人出现在萨赫朗乡村学校的唯一一间教室里,放映了两部电影,但它们并没有给我留下印象。我们村里也没有电话,我直到十七岁才第一次打电话。20世纪60年代才开始有电视机,我们第一次看电视是在慕尼黑楼上房东的家里,播的要么是新闻节目,要么是足球比赛转播。

我们的童年过着古代一样的生活。我们家没有自来水,只能提着水桶去外面的井里打水。冬天天冷的时候,水经常冻住。房子旁只有一个加盖出的茅厕,里面有一块开口的木板。由于这个加盖厕所的围板没有很好地灌浆,冬天茅厕里经常堆雪,我们的母亲便在过道上放了个桶。我们就把这个桶当作茅坑,但是天气非常冷的时候,桶里的东西会冻成一块一块的。

唯一可以取暖的地方是厨房,那儿有一个烧木头的小灶。隔壁的小房间只有大约两米宽,我和哥哥就睡在屋里的上下铺,母亲的卧室也没有暖气。我们连真正的床垫都没有。母亲买不到床垫,就把蕨类植物晒成干草,再装进粗布袋里当作床垫。然而,用镰刀割下的蕨类植物的茎部斜切处会有锋利的尖角,这些尖角晒干后就会变得像削尖的铅笔一样硬,我们睡觉的时候一换姿势就会被扎醒。床铺上面,天花板下方,有一块存放着苹果的木板。房间里总散发着苹果的味道。冬天苹果会干瘪结冰,但解冻之后仍然能吃。

当时几乎不存在医疗服务,我母亲因为有博士学位,总被人以为是医生,尽管她一次又一次地解释过她不是。其实她获得的是生物学学位。她的博士生导师是后来的诺贝尔奖得主卡尔·冯·弗里施,她的论文写的是关于鱼类听觉的研究。

然而村子里的人有紧急情况总会叫她过去。有一个邻居家的男孩,不到四岁,伸手想拿下灶台上的一口大锅时,锅翻了,沸水浇了他一身,从下巴到脖子,到上半身,再到大腿。他烫伤得很严重,我母亲被叫来的时候,那男孩的心脏已经停止了正常跳动。她并没有胆怯,而是透过男孩的肋骨直接往心肌里注射肾上腺素,救活了他。许多年后,那个男孩还曾在学校上课的时候脱掉衣服,给我看他留着疤的上半身。

我哥哥蒂尔和我是在非常贫困的环境中长大的,不过也许除了战后的头两三年以外,我们根本没有意识到自己很穷。我们总是很饿,母亲也没法找到足够的食物。我们吃过用蒲公英叶子做的沙拉,母亲还用车前草和冷杉树枝上的新芽榨成过糖浆。前者通常是治疗咳嗽和感冒的药物,后者则用来代替糖。

我们每周只有一次能从村里的面包店老板那儿用供应券换来一块长条面包。母亲会用刀在面包上刻下从周一到周日每天的记号,但只够我们每人每天吃一小片面包。特别饿的时候,我们也能得到第二天的一小块,因为母亲寄希望于次日能找到些其他食物。但通常到周五面包就已经吃完了,导致周六和周日尤其难熬。

我对母亲最强烈的、永远镌刻在脑海中的记忆,是我和哥哥扒着她的裙子,饿得哇哇叫的时刻。随着可怕的一扯,她挣脱开来,又突然身子一转,脸上充满我此前和此后从未见过的愤怒和绝望。她完全控制住了自己的情绪,非常平静地说道:“孩子们,如果我能把我的肋骨切下来喂给你们,我早就切了,但我做不到。”在那一刻,我们学会了永远不再抱怨。对我而言,沉溺于悲伤是可耻的。