从《山海经》的寥寥数笔,到成为中国人精神世界里不屈与坚持的象征,精卫填海的神话已经流传三千年。这只诞生于战国的小鸟,为何能跨越山海,从简牍文字走进百姓生活,甚至成为中华民族自强不息精神的代名词?

这只小鸟的背后,是一部层层叠加的文化阐释史,是裹挟着原始信仰、文学情怀与民间记忆的文化长卷。

精卫填海最早的文字记载,见于《山海经》。神话学家袁珂认为,《山海经》中的《山经》成书于“战国中年以后”,这一观点得到了近年出土文献的支撑——湖北郭店楚简中“炎帝”“东海”等词汇的用法,与《山经》的表述高度契合。

战国时期的社会背景,为神话的诞生提供了现实土壤。彼时,华夏民族正处于“邦无定交,士无定主”的动荡之中,北方游牧民族南下、东方海侵频发、黄河水患不断,先民面临着严峻的生存挑战。精卫填海本质上是先民对水患这一生存威胁的艺术回应。袁珂考证,精卫填海其实是先民的灾难日记:女娃溺亡,是无数被洪水吞噬生命的缩影;她化鸟填海,是“古人想把洪水赶回去”的朴素愿望。

关于精卫填海的神话性质,学界众说纷纭,却共同指向其丰富的文化内涵。最具共识的是“变形神话说”。文日焕、王宪昭在《中国少数民族神话概论》中定义“变形”为神话的核心母题,而精卫从“炎帝少女”到“文首、白喙、赤足”之鸟的转变,是典型的“人形→禽形”变形,与《山海经》中“夸父化邓林”“鲧化黄熊”等情节一脉相承。

《山海经》中的发鸠山在长治市长子县。

精卫的“变形”不是动画片里的花架子,而是一种性格重塑。南朝任昉在《述异记》里给她加了三个外号:誓鸟(发誓填海永不休)、冤禽(含冤溺亡不甘心)、志鸟(意志坚定不放弃),甚至说她“溺于此川,誓不饮其水”,连东海的水都绝不肯碰。美国民俗学家汤普森在《世界民间故事分类学》中指出,这种“带着前世记忆的变形”,是“原始生命不死观念的集中体现”,在“从人到飞禽的彻底转变”中,把“复仇的执念”留了下来。

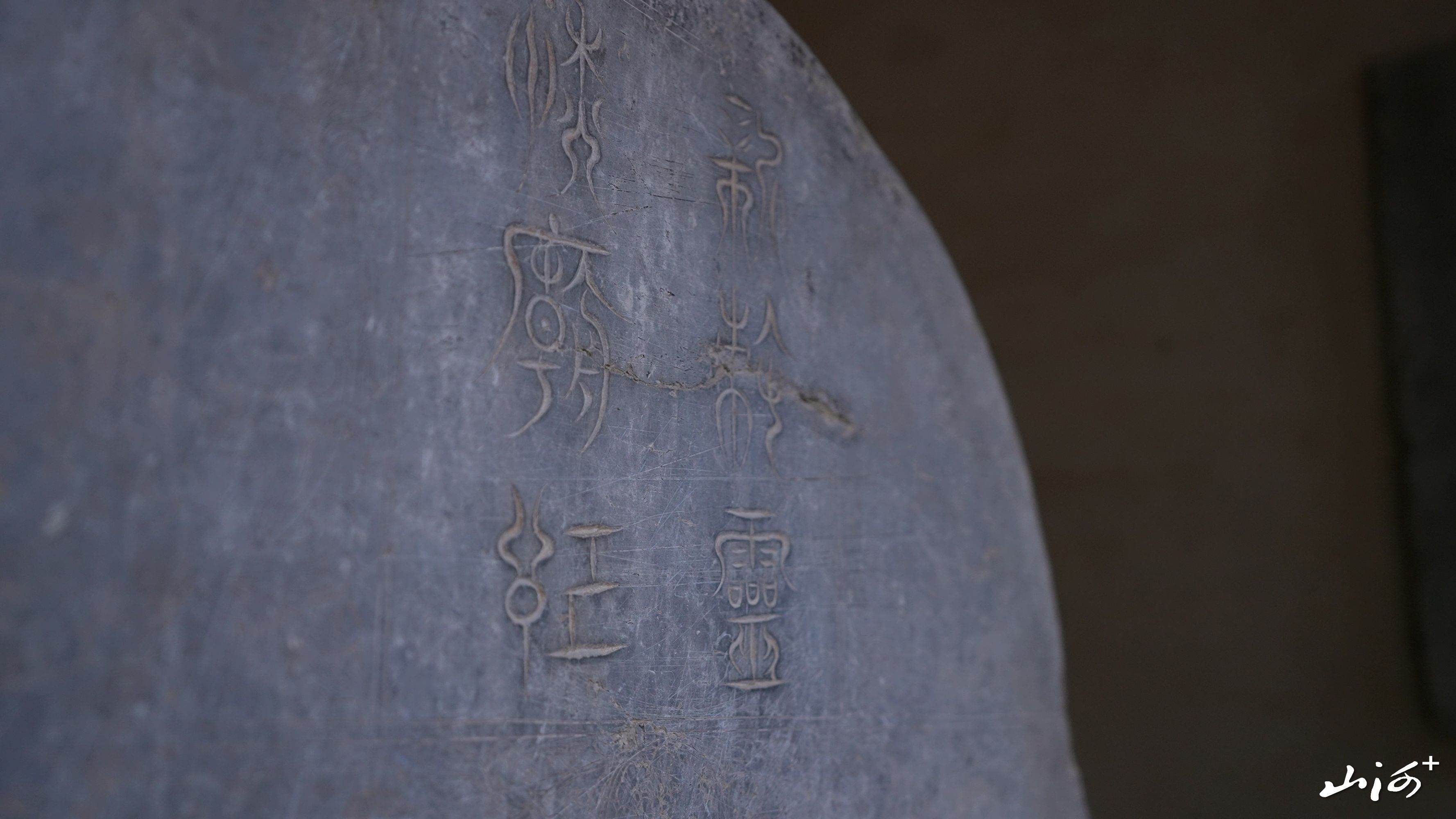

“图腾文化说”则揭示了神话的族群属性。万建中在《原始初民生命意识的折光》中考证,炎帝部落最初以火为原生态图腾,后因东迁过程中“祀火是鸟族之宗教特质”,逐渐衍生出鸟的次生态图腾。女娃化鸟正是这一图腾演变的文学表达。段玉明在《亡国之痛的记忆》中进一步提出,精卫即“金乌”的同音异注,而金乌是太阳的象征,结合《白虎通义·五行》“炎帝者,太阳也”的记载,推断精卫是太阳鸟图腾,这一观点在长子县灵湫庙出土的宋代三足乌瓦当(现藏长治市博物馆)中也得到了实物佐证。

近年兴起的“巫术祭祀说”为神话研究提供了新视角。中国人民大学的林美茂通过考证古文字、梳理部落活动范围指出,女娃是炎帝族少女的泛称,东海实为部落活动范围内的东方水域,而“女娃游于东海”并非普通出游,而是女性在水边举行的生殖崇拜巫术仪式,“溺而不返”象征少女告别童年、成为可孕育生命的成人,所以精卫填海是炎帝族少女巫术性成人仪式的变形。

江苏大学张艺璇说的更具体,认为精卫是“尸神”,“女娃游海”“精卫填海”均为农业祭礼中以死通神的禳灾仪式,本质是仰韶文化中期海侵灾害后,先民以巫术控制洪水、保障农业的祈愿。学者刘占召还提出了更有趣的说法:精卫的原型是祈雨女巫。上古时期炎帝部落遇雨灾,女巫会以自焚或投水的方式祈雨,女娃溺海其实是一场止雨仪式,填海则是平息水患的象征。

不管哪种说法,都指向一个真相:这只小鸟,从诞生起就带着对抗困境的基因。精卫神话是先民对抗自然的呐喊、社会转型的镜像,在上古生产力低下的时代,洪水等灾害频发,人们既敬畏自然又渴望抗争,女娃化鸟填海的故事,正是这种复杂情感的集中表达,也成为中华民族不屈不挠精神的最初写照。

发鸠山上的南崖宫。

精卫从神话符号升华为文学意象,始于东晋陶渊明。他读《山海经》后挥笔写下“精卫衔微木,将以填沧海。刑天舞干戚,猛志固常在”,第一次为这则神话注入了悲剧精神的内核,也标志着精卫从神话故事向文学原型的关键转变。袁行霈在《陶渊明集笺注》中指出,此诗创作于陶渊明归隐彭泽之后,“借精卫、刑天的‘猛志’,抒发自己‘知其不可而为之’的人生态度”。

此后,精卫就从神话主角变成了文人知己,成为历代文人笔下的经典典故。魏晋南北朝时期,江淹以“精卫衔木石,谁能测幽微”书写玄理之妙;范云将精卫与牛郎织女神话结合,以“不辞精卫苦,河流未可填”借执着填海喻相思之深;庾信则在亡国后写下“枯木期填海,青山望断河”,将思乡之痛寄托于填海之志。

隋唐时期,精卫填海完成了从文学素材到成熟典故的转变,其阐释角度之多元、应用范围之广泛,达到了中古文学的顶峰。据《全唐诗》《全唐文》统计,涉及精卫的诗文达30余首(篇),涵盖诗歌、赋、散文、碑志等多种体裁,形成了感伤、悲剧、讽刺三大主题。精卫彻底成了文学典故的顶流。

李白仕途不顺,被唐玄宗赐金放还后,写了“西飞精卫鸟,东海何由填”,把自己比作填海的精卫,明明有报国心,却像填不满的东海一样,得不到重用。他还在《寓言三首》里写“区区精卫鸟,衔木空哀吟”,表面上骂精卫傻,其实是自嘲怀才不遇;李商隐卷入牛李党争,一辈子被贬来贬去,他写“石小虚填海,芦铦未破增”,说自己像衔小石头的精卫,连一点用都没有,满含委屈与无奈;王建的“浮生不住叶随风,填海移山总是空”,则借精卫、愚公的“徒劳”,表达对世事无常的顿悟。蒋寅在《作为文学原型的精卫神话》中指出,唐代文人对精卫的感伤阐释,本质上是生命意识觉醒的体现。他们在精卫身上看到了自己理想与现实的冲突,从而产生强烈共鸣。

最特别的是韩愈,他居然拿精卫当“高考模拟题”。当时他在河南当县令,恰逢科举考试,就模仿考生的口气写了《学诸进士作精卫衔石填海》,其中有“鸟有偿冤者,终年抱寸诚”一句,把精卫写成复仇者代表,还说它“何惭刺客传,不著报仇名”,意思是精卫的复仇精神,不比司马迁《刺客列传》里的荆轲差。而“人皆讥造次,我独赏专精”一句,更是突破了传统悲剧的悲观基调,赋予精卫虽败犹荣的崇高感,对后世影响深远。这首诗后来成了唐代精卫诗的范本,是悲剧主题的集大成之作,连考生都学着写,精卫也间接走进了考场。

宋元时期,精卫填海的文学流变呈现出雅俗分流的特征。一方面,精卫被纳入儒学化的阐释框架,成为儒家精神的象征;另一方面,精卫形象走向生活化、世俗化,成为民间叙事的重要素材。这标志着精卫形象从文人专属走向全民共享。

北宋理学的兴起,精卫精神逐渐与儒家伦理相结合,赋予其忠、孝、节等道德内涵。王安石就在《精卫》中说,“帝子衔冤久未平,区区微意欲何成?情知木石无云补,待见桑田几变更”,既肯定精卫的志节,又暗合“天行健,君子以自强不息”的理学思想;张耒的“愚公移山宁不智,精卫填海未必痴。深谷为陵岸为谷,海水亦有扬尘时”,则以理学观念肯定精卫填海的合理性;朱熹在《楚辞集注》中更将精卫与屈原并提,认为二者皆有“虽九死其犹未悔”的忠君之心,使精卫成为儒家忠臣的象征。

南宋末年,遗民文学的兴起使精卫形象与民族气节深度绑定。这一转变的核心推手,正是南宋末年的抗元英雄文天祥。被俘后囚禁大都期间,文天祥在《自述》一诗中写下振聋发聩的名句:“千年沧海上,精卫是吾魂”,将精卫与自己的生命信仰牢牢绑定,精卫成为其宁死不降的精神图腾,成为了亡国之际文人坚守气节的精神象征。后来他就义前,还让人把这首诗藏在衣带里,可见精卫在他心里的分量。正如南开大学的宁稼雨所说,文天祥以精卫为魂,使这一神话彻底脱离了文人抒情的范畴,成为民族危亡之际守节不屈的精神旗帜。

与文人士大夫将精卫视为精神图腾不同,宋元时期的普通百姓则在精卫身上汲取实干力量,将其作为赞美坚韧劳作、攻坚克难的生动喻体。福建泉州石笋桥的修建传说,便是这一民间认知的典型代表。

据《泉州府志》记载,南宋绍兴年间,福建泉州笋江江宽浪急,深不可测,两岸百姓往来全靠渡船。当时的泉州知府目睹此状,决心修建一座石桥,以解百姓之困。然而,笋江水流湍急,地质复杂,江底多淤泥,打桩难立,潮汐往来,修建难度堪比“填海”。工匠们起初屡遭挫折,多根桥桩刚立好便被巨浪冲垮,不少人产生了退缩之心。

关键时刻,百姓中流传起“效精卫填海”的说法。据当地老人口口相传,有位参与修桥的老石匠,见众人士气低落,便给大家讲了精卫填海的故事。他提议“日凿一石,夜运一材”,像精卫一样日积月累,必能成事。这一说法迅速凝聚了人心,百姓们纷纷响应,工匠们昼夜不辍,风雨无阻,有人甚至为了固定桥桩,跳入湍急的江水中,用身体护住木桩直至其稳固。

这种“精卫式”的坚持,最终换来了石桥的落成。历时六年,这座长八十余丈、宽一丈五尺的石笋桥终于建成。知府亲自为桥作记,并写下诗句“辛勤填海效精卫,突兀横空飞海蜃”,将百姓修桥的辛劳与精卫填海的坚韧直接关联。诗句迅速在泉州流传开来,成为百姓夸赞修桥壮举的口头禅。

石笋桥建成后,精卫修桥的传说进一步丰富。当地百姓说,桥的最中间一根桥桩,是精卫暗中相助才得以稳固。因为修建最后一根桥桩时,无论工匠如何努力,桩身始终摇晃,直至一位老工匠将一块刻有“精卫衔石”图案的石料嵌入桩底,桥桩才稳稳立住。至今,石笋桥仍横跨笋江,成为泉州的标志性建筑之一。精卫精神,也与这座石桥融为一体,成为百姓实干精神的生动注脚。

在精卫填海的文化流变中,山西长子县的精卫信仰无疑是神话世俗化的典型。长子县的精卫信仰始于宋元,成型于明清,历经近800年发展,形成了以灵湫庙为核心,兼具祈雨、祈福、教化功能的完整信仰体系,这种信仰的形成与当地的自然环境、社会需求、文化传统密切相关。

长子县的自然环境是信仰形成的现实基础。据《长子县志》记载,该县“地处太行山西麓,气候干旱,年降水量仅550毫米,且分布不均,春旱频发”。比如康熙六十年(1721年)“旱,斗米银四钱,民大饥”;嘉庆十年(1805年)“大荒旱,无秋,斗米价几八百”。恶劣的气候使民众对降雨有着迫切需求,而发鸠山下的灵湫泉因“泉水清澈,冬夏不涸”,成为民众祈雨的重要场所,这为精卫信仰的诞生提供了天然的载体。

北宋政和元年(1111年)的祈雨事件(寻迹篇已述),是精卫信仰从民间自发走向官方认可的关键转折点。值得注意的是,此时庙中主神仍被称为泉神,尚未与精卫关联。直到明清时期,精卫信仰体系正式成型。明万历三十四年(1606年)《重修灵湫庙记》载:“(灵湫庙)有神主之,曰三圣公主。相传为炎帝三女。说者又谓即女娃,化精卫衔西山木石以堙东海者。”清顺治八年(1651年)《顺治年重修灵湫庙记》进一步明确:“闻之三圣,神农炎帝之女也。余尝搜览史册,有溺东海化精卫之遗事,当时疑为异闻。今观其山名,访诸父老,始知册史之言不诬。庙中主神乃炎帝之女‘精卫’。”

当然,将泉神的身份确定为精卫并非偶然。发鸠山与《山海经》中精卫诞生地的地理重合,使民众自然将泉神与精卫关联,而衔石填海的治水意象,则与泉神司雨的功能高度契合,形成了神话功能与信仰需求的完美匹配。

灵湫庙的信仰活动极具特色,体现了官方祭祀与民间习俗的融合。官方层面,每年春秋两季,县令会率吏民前往灵湫庙举行祭礼,祭品为太牢(牛、羊、豕),祭文多强调“神司雨泽,福庇斯民”。民间层面,信仰活动更加丰富。当地每年农历三月十八(传为精卫诞辰)举办精卫庙会,民众会带香烛、纸钱、馒头前往祭拜,祈求风调雨顺、家人平安,遇旱灾时,会举行“取水仪式”,由村中长老带领村民,捧着净瓶到灵湫泉取水,一路敲锣打鼓返回村中,将泉水洒在田间,象征精卫赐雨;还有许愿还愿习俗,若祈雨应验,民众会向庙中捐赠香火钱或匾额,灵湫庙现存的“英灵显赫”“恩蒙再造”匾额,均为清代民众所赠。

一座灵湫庙,千载精卫魂。元代皇庆年间,县令赵良离任前动员士绅重修灵湫庙;明洪武二十年,县丞赴庙祈雨,事后立碑记功;万历三十四年重修时,近500名村民捐资,庙内增建“舞楼”用于祭祀献舞娱神;清顺治、康熙、道光年间,官府也多次维修,直到民国时,仍有“有求必应”的牌匾悬挂殿内。长治学院的朱文广对此分析说,官方通过祭祀强化统治合法性,民间通过祈雨获得生存保障,二者的合力让精卫信仰在晋东南延续数百年。

有趣的是,精卫信仰始终未能走出晋东南。朱文广分析其原因有三:其一,全国雨神众多,龙王、关帝、成汤等各有信徒,精卫缺乏竞争力;其二,士人更关注其填海精神象征,忽视雨神功能,比如陶渊明、韩愈等从未提及精卫布雨;其三,沿海地区虽有将精卫奉为海神的案例(如海南海口精卫娘娘庙),却因妈祖信仰强势而难以发展。这种区域限制,让精卫信仰更添地方温情,让精卫成了发鸠山独有的记忆。

长子县城的精卫填海雕塑。

神话学家袁珂在《中国神话史》中曾感叹:精卫的故事,是中国神话中最具“人味”的篇章之一。茅盾在《中国神话研究ABC》中也说:精卫与刑天,是中国神话中“毅力”的代名词,是先民留给我们最宝贵的精神遗产。这正是精卫神话能够跨越千年的关键——没有神的高高在上,只有“人”的执着与坚韧。

当代学界对精卫填海的研究呈现出多学科交叉的特点,除传统的文学、神话学研究外,人类学、民俗学、历史学、地理学等学科的介入,使神话的内涵得到进一步拓展。

中国社会科学院文学研究所的蒋寅运用诺斯罗普·弗莱的原型批评理论,指出精卫填海是文学中的“抗争原型”,其核心是以弱胜强的意志,这一原型在陶渊明、文天祥、秋瑾等不同时代文人的作品中不断重现,形成“原型的历史演变”;段建宏则在《浊漳河流域民间信仰的生成路径及其泛众化研究》中,将精卫信仰与浊漳河流域的灵湫信仰、炎帝信仰结合,分析其多元融合的生成路径;田兆元在《神话文本研究方法探索》中,结合考古学资料,认为精卫填海反映了炎帝部落与蚩尤部落的冲突,是上古历史的神话记忆;范正生在《“精卫填海”神话考释》中,考证“女娃游东海”实为炎帝女远嫁东夷少昊部落,“溺而不返”是“难以跨海归乡”的悲剧写照。

长子县正在建设的神话小镇项目。

在精卫的故乡长子,精卫神话早已深深融入当代日常。企查查数据显示,全国含“精卫”二字的公司达2858家,仅长子县便有995家。在长子县城东部,有一座通高10米左右的精卫雕塑,雕塑以“振翅衔石”为核心造型,精准还原了《山海经》中的记载。雕塑中的精卫鸟呈腾空俯冲之势,双翼张开如展帆,羽尖雕刻呈流线型,躯体略微前倾,脖颈绷紧,基座周边铺设浅灰色石材,嵌入小型卵石,象征精卫填海的“微木小石”,并种植柘树,强化与神话的关联性。

在长子,精卫填海已经成为文化IP,通过文旅融合、非遗传承等方式,实现了古老神话与现代生活的对接。近年来,长子县投资打造了精卫湖国家湿地公园,公园内建有6米高的精卫衔石雕塑、神话大道等;长子县还重点推进精卫非遗项目。当地艺人将精卫故事改编为长子鼓书,创作了《精卫填海》等曲目,剪纸艺人则创作精卫系列剪纸,作品细节丰富……

在海外,精卫成为中国文化走出去的重要载体。英国汉学家翟理斯的《山海经》译本中,将“精卫”译为“Jingwei”,保留拼音,同时详细注释神话背景;美国汉学家宇文所安在《中国古代文学思想》中,将精卫填海与西西弗推石对比,指出其“强调意志”的文化特质……

正如秋瑾在《精卫石》中所写:“衔泥有愿誓填海,移山无计愧愚公。”精卫,不仅是一则古老神话,更是一种贯穿千年的精神力量。这只小鸟之所以能跨越时空,核心在于其承载的自强不息、百折不挠的精神,这种精神,是战国先民对抗水患的勇气,是魏晋文人坚守理想的执着,是宋元遗民不忘故国的气节,也是当代人面对挫折的底气。这种“明知不可为而为之”的精神,是精卫留给华夏民族最宝贵的精神遗产。

摄影:山西晚报·山河+记者 马立明