提到肺结核治疗,很多患者都会疑惑:“已经按时吃药了,为什么还要一次次查痰?”事实上,痰液检查是结核病诊疗中不可或缺的“关键环节”,既是确诊依据,也是治疗效果的“晴雨表”。检验科通过显微镜下的“捉菌战”,为医生制定和调整方案提供核心依据,帮患者平稳度过治疗期。

一、痰液:结核菌的“活档案”

痰液之所以成为结核病诊疗的核心标本,源于它与结核菌的“特殊关联”——肺结核患者咳嗽、咳痰时,肺部病灶中的结核分枝杆菌会随痰液排出体外,使痰液成为结核菌的“天然载体”。

从诊断角度看,找到结核分枝杆菌是确诊肺结核的“金标准”。无论是涂片染色镜检、细菌培养,还是分子生物学核酸检测,都依赖痰液标本。就像侦探通过指纹锁定嫌疑人,医生通过痰液中的结核菌“锁定”结核病。

同时,痰液还能反映结核菌的“活性状态”。治疗期间,痰液中结核菌的数量、活力变化,直接体现病情进展——是被药物抑制,还是产生耐药,都能从痰液检查中找到线索。

二、反复查痰:治疗路上的“导航仪”

肺结核治疗周期长(初治6-8个月,耐多药患者需18-24个月),仅靠症状判断疗效远远不够,反复查痰正是为了实时“校准”治疗方向,避免走弯路。

首先,它能精准评估疗效、决定治疗阶段转换。如初治患者,治疗满2个月查痰很关键:痰菌转阴可转巩固期,仍阳性需延长1个月强化期。跳过此次查痰直接转巩固期,可能致病菌复发甚至诱发耐药。

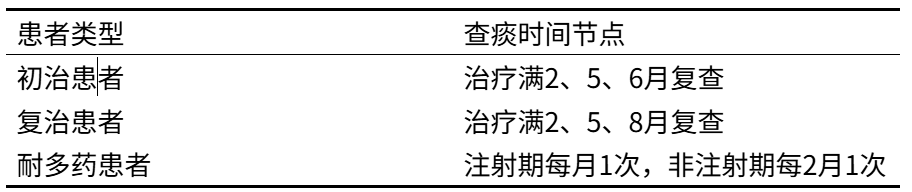

其次,它能及时发现耐药风险。耐多药肺结核患者治疗难度大,需每月(注射期)或每两个月(非注射期)查痰。一旦发现痰液中结核菌数量反弹或持续阳性,提示可能产生耐药,医生需立即调整方案。

最后,它是判断治愈的核心标准。初治患者满6个月、复治患者满8个月时,若痰菌持续阴性,且无明显症状、影像学检查正常,才能临床判定为治愈。这一步查痰若遗漏,可能让未彻底清除的病菌“潜伏”,导致后期复发。

不同患者查痰频率不同:

三、正确留痰:保证结果准确性的关键

很多患者觉得“留痰很简单”,但不规范的标本可能导致假阴性,让医生误判病情。检验科专家强调,留痰有“6个关键点”,缺一不可:

1.留痰前清洁:刚进食后需用清水漱口,减少口腔杂菌污染;戴义齿的患者要先取下义齿,避免杂质混入。

2.选对痰液类型:合格痰标本应为干酪痰、血痰或黏液痰,唾液、口水属于不合格标本。

3.控制痰液量:每次留取3-5毫升为宜,量过少可能无法满足检测需求,量过多则可能稀释病菌浓度。

4.选择合适时段:优先留取清晨痰(早晨起床后深呼吸咳出的痰)或夜间痰(前一晚夜间咳出的痰),这两个时段痰液中结核菌浓度更高,检出率也更高;就医时可留取即时痰(深呼吸后咳出的痰)作为补充。

5.注意留痰环境:需在通风良好、避开他人的地方留痰,避免飞沫传播给周围人。

6.及时送检:标本采集后要尽快送医院检测,尤其是做结核菌培养的标本,若在治疗期间留取,需停药48小时后采集,避免药物影响病菌活性。

四、检验科的“火眼金睛”:如何识别结核菌

检验科通过多种技术检测痰液中的结核菌:

·抗酸染色镜检:结核菌因细胞壁含大量脂质,能抵抗酸性脱色剂,经染色后呈红色,其他细菌呈蓝色,可快速发现抗酸杆菌。

·细菌培养:虽耗时较长,但仍是诊断“金标准”,能明确结核菌类型及药敏情况。

·分子生物学方法:如PCR技术,可检测结核菌核酸,快速鉴别耐药株。

检验科人员发现抗酸杆菌后,会经过多次复检、与临床沟通等流程,确保报告准确,避免漏诊或误诊。

肺结核可防可治,而反复查痰是保障治疗效果、防止传播的重要手段。患者应遵医嘱定期查痰,积极配合诊疗,才能早日康复,守护自己与他人的健康。

作者:吉林市结核病防治研究所 胡莹