他们是乡村教育坚守者;他们是特殊教育开拓者;他们是教育改革践行者;他们是终身教育推动者;他们是教育公益先行者……他们有个响亮的名字叫“园丁”。

“弘扬教育家精神,共筑教育强国梦”。2025年9月10日是我国第41个教师节,连日来,山西晚报·山河+派出多路记者,走进各地,聚焦身边的一线教师,聆听“园丁”背后的感人故事。

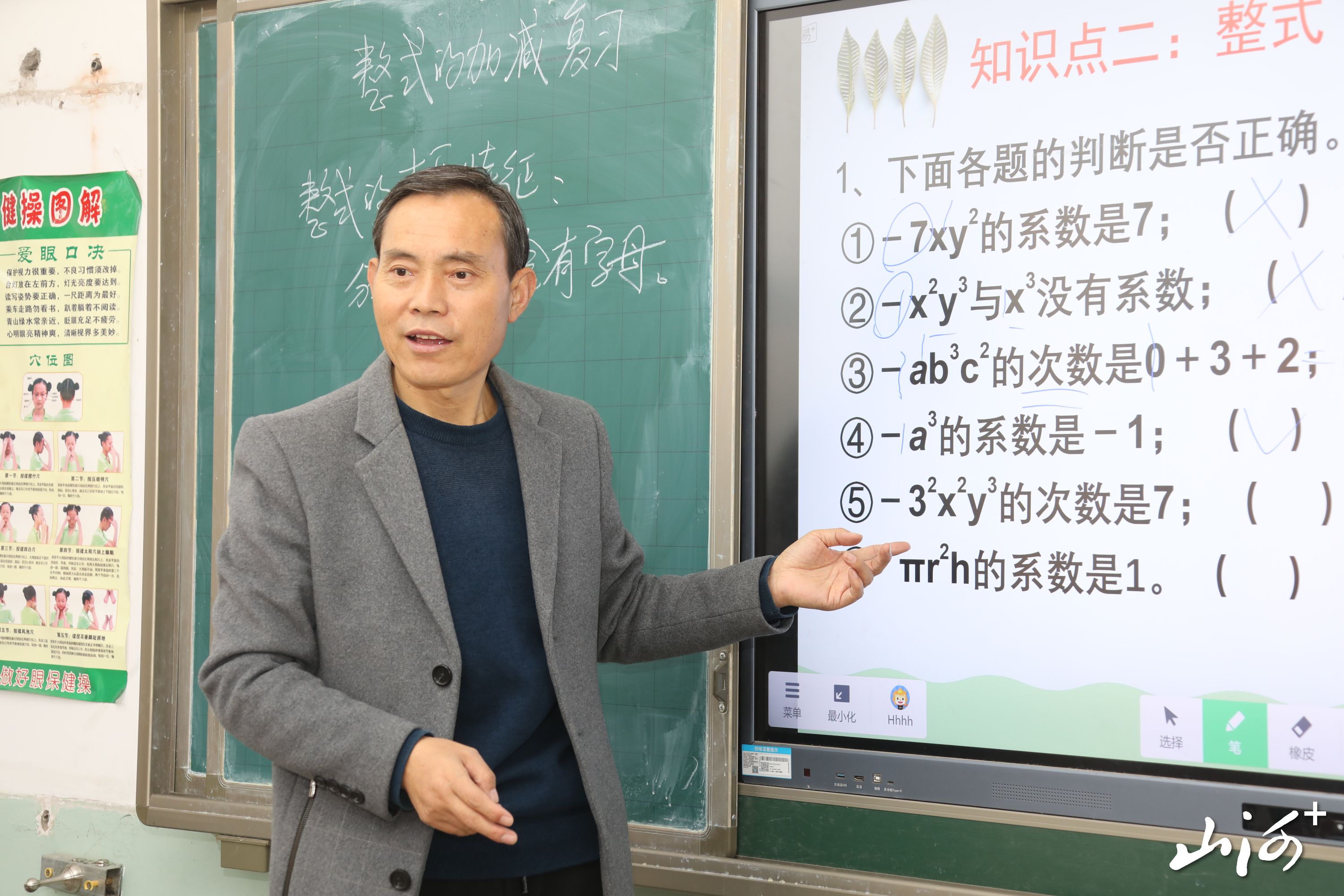

辛东成在给学生们认真讲题。

榆次乡村教师 辛东成

34年青丝变白发 对乡村教育的热爱不曾变

在晋中市榆次区什贴中学的三尺讲台上,54岁的辛东成已经坚守了34个春秋。2024年教师节,这位朴实的乡村教师荣获“全国模范教师”称号,站在北京领奖台上的那一刻,他脑海里浮现的是家乡孩子们渴求知识的眼睛。

“我出生在榆次区什贴镇的一个小山村,知道山里娃成长的不易。”辛东成说。1991年,20岁的他从师范学校毕业后,如愿回到母校什贴中学任教,从此扎根乡村教育,用千百倍的耕耘,为一代代农村孩子打开知识的大门。

什贴中学是一所寄宿制学校,学生父母大多在外打工。辛东成既当老师,也当父母。清晨督促晨读,午间查看伙食,夜晚巡查宿舍……哪个孩子情绪低落了,哪个学生生活费不够了,他都一一记在心里。“教师厚重,学生才会厚重;教师富足,学生才会富足。”这是他常说的话,也是他践行的准则。

“夫子教人,各因其材”,辛东成对此深以为然。他每天琢磨最多的是如何因材施教、分类推进,丰富学生的知识,唤醒他们的求知欲。对于聪明好学的学生,他鼓励他们多看、多读、多做题;对于缺乏学习兴趣、自控力差的学生,他帮助他们找差距,进行针对性辅导。

过去,学校一位学生曾因家庭原因和内向性格几欲辍学,辛东成一次次家访,一遍遍谈心,最终经耐心劝导让孩子重拾信心。后来,这个一度迷茫的学生以全校第一的成绩考入重点高中,之后以优异的成绩考入理想大学。

“没有老师的严格要求,就没有我的今天。”这位学生回校看望辛老师时这样说道。而这样的故事,在辛东成34年的教学生涯中数不胜数。

“对村庄来说,一所学校就是一盏精神的明灯。学校在,活力就在,希望就在,乡村振兴就有希望。这就是我们扎根乡村教育的意义所在。”辛东成说。

2009年,辛东成得了溃疡性结肠炎,医生要求住院治疗,但他放心不下毕业班的学生,选择了白天上课、晚上回家输液的方案。一个多月里,他时常忍着病痛坚持上课,遇到有学习疑惑的学生请教,他中午也顾不上休息。同事们劝他休息,他只是笑笑:“孩子们的时间耽误不起。”

去年秋季新学期开始后,辛东成挑起学校教研主任的担子,并代初一两个班的数学课。在超负荷的工作下,他的声带长出息肉,医生要求他噤声休息。面对劝告,他坚决拒绝:“我休息了,学生的课怎么办?教学研究怎么办?”于是,他毅然选择了工作,选择了自己的学生。

担任学校教研工作以来,辛东成带头在教改实验和课题研究中积极探索,为年轻教师示范。他关心青年教师的成长,先后与4名青年教师结对,共同探究教学方法。他所承担的课题《暴露数学思维过程,培养学生创新能力》,在全国教育理论研究与创新成果评审中荣获一等奖,并收录在《中国创新研究》一书中。他本人曾荣获全国模范教师、山西省最美乡村教师、山西省教育厅优秀指导教师、山西省教育系统模范教师、晋中市模范教师和优秀乡村教师等荣誉称号。

“世界上再没有什么比一双渴求真知的眼神更清澈的了。”望着教室里那些明亮的眼睛,辛东成带着他标志性的憨笑说,“我希望在所有乡村教师的共同努力下,能有更多的乡村‘小树’成长为‘参天大树’。”

34年的光阴,青丝变白发,不变的是辛东成对乡村教育的热爱与坚守。他用耐心、细心和爱心,教育关爱着每一个学生,用实际行动践行着一名乡村教师的初心和使命,为乡村振兴注入源源不断的教育力量。

邓志利和学生们在一起。

灵丘县一中 邓志利

关心学习更关心学生的身体,骄傲于成绩更骄傲于他们的成长

8月31日,是灵丘县一中高一新生报到的时间。对于教师邓志利来说,他比新生还要兴奋激动,早上6点半就赶到了学校,张罗着新生报到点的布置。作为这一届高一596班的班主任,他虽然未曾见过任何一名新生,但全班55名学生的名字,他3天前就已熟烂于心了。

“家长把孩子交付给你,你就要对得起家长,对得起孩子;学校让你担任班主任,你就要不负学校的重托。”从教20年了,邓志利送走了7届高中学子,孩子们哭着与他告别高中生活的情景,节日里来自天南海北的温馨问候,已经工作10多年的学生回来看望他的事儿,让邓志利心里充满了欣慰,也越发激发着他对教育的热爱。

“你自己都做不到,怎么能要求学生去做到呢?”于是,学校要求学生6点到班晨读,邓志利每天都会提前10分钟到岗。

“迟到一次两次以后,第三次你还好意思迟到吗?邓老师就是这样‘悄悄地’把问题解决了。”说起邓老师的教育方式,学生们无不表示佩服。

除了关心学生们的学习,邓志利也很关心他们的身体。有不少学生不吃早餐,早读课后,邓志利走进班,“撵”着学生去吃早饭。有学生怕耽误学习,不重视体育锻炼,每天早上,邓志利雷打不动到操场跑步,并邀请一批学生加入晨跑队伍。“跑完身体暖了,脑子清了,背书效率都提高了。”考入清华的学生王宏光说,“这种言传身教,比任何说教都有力。”高考体检时,邓志利担心空腹抽血后的学生出现眩晕,特意开车上街给每个孩子买来烧饼和豆浆。“邓老师身上,都是满满的父爱。”学生张妍说。

对于学习上遇到困难的学生,邓志利更是倾注了无尽的耐心和鼓励。一个叫小茹的女生,家境困难,物理基础差,极度不自信。邓志利在批改她的作业时,不光打对错,还总会写上一句鼓励的话。“邓老师,是您让我相信,我并不是学不好物理的笨孩子。您写在我作业本上的那些话,是我那段黑暗日子里唯一的光。”毕业后,小茹给邓老师发来长长的短信。“我觉得物理是世界上最讲道理的学科。”邓志利带的是物理,他说:“教物理最重要的不是灌输公式,而是培养学生的物理思维。我的教学理念是‘格物致知,启智润心’。”

为了让学生真正“动起来”,邓志利在课堂上营造了一个安全的“容错”环境。每一届的第一节物理课,他总是强调,“物理课追求的不是‘标准答案’,而是‘奇思妙想’。谁的想法最大胆,谁就最值得鼓励!说错了加分,不说零分。”学生张妍回忆,邓老师完全消除了她对“问蠢问题”和“答错”的恐惧,让她意识到“物理学习的核心不是立刻得到正确答案,而是思考的过程。”

面对抽象的物理概念,邓志利总能化繁为简。学生翁妙玲说,邓老师用生活中的水流类比电场,让孩子迅速理解了电势、电场强度等关键知识点。2021届毕业生刘婷婷对偏振光的实验记忆犹新:“老师就带来了几片偏振片,通过旋转偏振片,我们看到了光强的变化,直观地理解了偏振原理。”这种将抽象知识可视化的能力,被学生们称为“灵魂画技”,再复杂的运动过程,在他的图示和讲解下都变得通俗易懂。

邓志利还在教室后边开辟了一个“文化绿洲”,一个摆满了《科学世界》《环球科学》等科普杂志的图书角。他希望学生明白,物理不仅是公式和考题,更是理解世界、创造未来的工具。“这个图书角让我们看到了课本知识在实际中的应用,更增强了对物理的兴趣。”学生们说。

“邓志利所带班级的物理成绩常年位居全市前茅,为清华、北大等顶尖学府输送了一批批优秀学子。但比成绩更让他骄傲的,是学生们的成长与蜕变。”同事白老师如是说。

邓志利和学生们在一起。

怀仁二中 胡晓龙

当好“心灵摆渡人”成为微光照亮孩子们前行路

初秋的晨光刚漫过怀仁二中的教学楼顶,三楼走廊已传来熟悉的脚步声。副校长胡晓龙正弯腰捡起学生掉落的橡皮,转身时脸上漾起温和的笑意,眼角的细纹里藏着二十载教育岁月的印记。“教育就像种树,既要浇水施肥,更要耐心等待扎根生长。”这句常挂在他嘴边的话,正是他在三尺讲台前坚守的初心。

用温暖点亮成长航程

在怀仁二中的办公楼里,有间挂着“心语小屋”牌子的房间格外特别。这里没有严肃的办公桌,只有柔软的沙发和绿植,墙上贴满学生的心愿便利贴——这是胡晓龙专门打造的心理辅导空间。为了当好孩子们的“心灵摆渡人”,他利用课余时间系统学习心理学,考取心理咨询师资格证,把专业知识化作春风化雨的陪伴。“每个行为偏差的孩子,都是在呼唤关注。”这是胡晓龙常跟班主任们分享的心得。在怀仁一中任教时,他班上有个单亲家庭学生沉迷网吧,成绩一落千丈。他没有批评指责,而是每天清晨把热乎的早饭放在学生桌上,放学后陪着在教室补课。“胡老师从不说‘你不能怎样’,只告诉我‘你可以成为怎样的人’。”如今这名学生已经成为一名优秀的工程师,每次回乡都会来看望他。

多年来,胡晓龙坚持记录“家校联系本”,密密麻麻记着每个学生的家庭情况、性格特点。他创新开展“亲子共成长”家长会,邀请家长和孩子一起开展活动,让家庭教育更有温度。家长们都说:“把孩子交给胡老师,我们一百个放心。”

让教育之光照亮更广天地

自2015年起担任民进怀仁市支部主委,胡晓龙始终把“服务社会”作为教育的延伸。他常说:“讲台很小,教育的天地很大。”这份信念让他在教书育人之外,肩负起更重的社会责任。

在怀仁一中任教时,他发现班上王同学因父母重病濒临辍学,立刻拿出工资垫付学费,又在班级发起“爱心互助角”。同学们自发成立学习小组帮她补课,轮流帮她解决生活困难。在集体温暖的托举下,王同学最终考入211高校。

这样的助学故事,在胡晓龙的教学生涯中还有很多。他还积极推动“实践育人”,带领学生参与各类社会实践活动,如社区志愿服务、环保公益活动、文化调研等。在这些活动中,学生们不仅将课堂所学知识运用到实际,还培养了社会责任感、团队协作能力和创新精神。胡老师还鼓励学生关注社会热点问题,引导他们思考解决方案,激发学生的社会担当意识。胡晓龙说,这些实践课比课本更能教会孩子成长。

二十载春华秋实,胡晓龙收获了民进中央“全国组织建设先进个人”、山西民进教学楷模等诸多荣誉,但他最珍视的,是毕业生寄来的一张张明信片,是学生们见面时那句亲切的“胡老师好”。

暮色中的怀仁二中,教学楼的灯光次第亮起。胡晓龙站在办公室窗前,看着操场上奔跑的学生,眼神温柔而坚定。“教育是一场温暖的传递,我愿做那束微光,照亮孩子们前行的路。”这束微光,正汇聚成璀璨的星河,照亮更多孩子的成长航程。

孙婷创新设计“会动的字母”专题教学课堂。

忻州实验双语学校 孙婷

以匠心耕耘助力“幼苗”向阳而生

忻州实验双语学校的孙婷,以“理论为根,实践为花”理念,凭借创新教学与暖心陪伴,赢得学生、家长与同事的一致赞誉,用行动诠释着青年教师的责任担当。

在教学中,孙婷始终平衡基础知识落实与表达能力培养,作业本上的细致批注便是她匠心的注脚。面对一年级学生对拼音学习兴趣低迷的难题,她秉持“有温度的语文教育”,创新设计“会动的字母”专题教学——以“大门n”“长椅h”等生活化形象为载体,引导学生以具象思维理解抽象字母,让拼音从课本“活”起来。课堂上,她总以鼓励眼神回应每一位举手的学生,一句“再想想,是不是还有补充呀”的耐心引导,让孩子们敢于表达、不惧犯错。学生杜玥霈直言“喜欢上她的语文课,成就感满满”。

进入二年级,针对形近字混淆的学习痛点,孙婷推出“生字家族”归类教学法,引导学生发现“形旁表义、声旁表音”规律,并设计“家族找朋友”“汉字猜谜”等趣味游戏。这一创新让语文学习从“要我学”变为“我要学”:孩子们课后主动与家长分享“汉字家族”,兴致盎然地玩课堂游戏。家长刘子渝妈妈感慨道:“孙老师有办法让孩子主动学,帮我们减轻了不少负担。”同事李逍则评价她的课堂“兼具活力与严谨,大幅提升学习效率”。

生活中的孙婷,更以“以校为家,以生为子”的热忱守护学生成长。她的身影活跃在早读课堂与课后辅导中,若察觉学生状态异常,便第一时间联系家长、课后谈心疏导;学生因病请假,她会及时沟通学习进度,返校后针对性查漏补缺。这份细致陪伴,让孩子们打心底亲近她,教室后墙悬挂的“第一名”奖状,正是对她坚守与创新的最佳褒奖。

孙婷的成长,离不开学校教研沃土与领路人的指引。学校坚持的每周教研活动与“螺旋层次备课”模式,为她搭建了成长阶梯:假期深耕教材打磨初稿,集体交流中融合同组智慧优化方案,王平校长更是在她困惑时悉心指引,帮她拨开教学迷雾。“我亦是成长路上的‘学生’,这份扶持是我前行的动力。”孙婷如是说。

正如教育的本质是“灵魂唤醒灵魂”,孙婷将学校“敦厚崇礼,求是日新”的校风内化于心、外化于行。她在课堂上传递知识与温度,在生活中守护成长与梦想,与学校同向而行,在教育改革的浪潮中,以匠心耕耘,用初心护航,助力每一株“幼苗”向阳而生。

武朝霞骨裂后依然坐在轮椅上给孩子们讲题。

孝义市崇德学校 武朝霞

始终以讲台为阵地以学生为圆心

4月份,孝义市崇德学校的初三数学办公室里,多出来一张铁架子床。铁架子床边停着轮椅,床头是一摞摞的课本和作业本。

今年4月,距离中考不足两月,该校的初三数学老师武朝霞意外脚踝骨裂。医生建议卧床两月,她却选择把“家”搬到了办公室。武老师带着两个毕业班的数学课,还担任着初三11班的班主任,她放心不下这帮学生。为了不耽误上课,方便随时给学生答疑解惑、面批辅导,脚踝骨裂上下楼梯不方便的武朝霞老师选择了最笨的办法——减少上下楼次数、减少回家次数,住办公室。

那段时间,同事和学生们最常看到的画面,是办公室里单脚蹦跳的她,是一脚支在矮凳上一脚站在讲台上的她。忘我地教学和频繁地移动,经常让她忘记自己脚上的伤,不经意碰撞后是钻心的疼痛。她额上常常因为疼痛和用力而布满细密的汗珠,但只要一站上讲台,她的眼神立刻就变得清澈而明亮,很快忘了自己的伤痛。武老师和同事开玩笑说:“我脚‘罢工’了,但我的脑子、我的嘴,必须陪着孩子们战斗到中考的最后一刻。”

这不是武朝霞第一次的“硬扛”。27年的教学生涯里,她始终以讲台为阵地,以学生为圆心,用爱与责任践行着“有温度的教育”。

分层教学她用智慧点亮数学梦想

去年9月,武朝霞老师接手初三11班。这个班当时的纪律和成绩都很不理想,有几科成绩甚至垫底。武老师迎难而上,开学前一周就家访了20名学生,了解班级情况。

她以“严管厚爱”的方式重塑班级氛围,既严格管理纪律,也用心发现每个学生的闪光点。一名常迟到、上课睡觉的男生,因跑步速度快而被委任“体育活动岗”,逐渐找回自信,成绩也稳步提升。

她还为11班制定“分层学习计划”,组织优生带差生,自己则利用课后时间为学困生“开小灶”。两个月后,班级纪律明显好转,学习氛围浓厚,期中数学平均分从倒数跃升至年级第五。

“数学是探索世界的钥匙”,这是武朝霞常对学生说的话。从教以来,她不断探索更高效、更生动的教学方法,最终总结出一套“分层教学法”。

她从不使用现成的教案。每天课后,她都会梳理学生的作业错误、课堂反馈,甚至利用课间与学生聊天,了解他们的困惑和兴趣。她曾为害怕几何证明的学生设计生活化的教学案例,用“三角形固定书架”帮助他们建立空间观念;她也常熬夜修改课件,把函数图像做成动态演示,把复杂应用题拆解成“任务关卡”,让学生步步为营、建立信心。

在她的课堂上,不同层次的学生都能找到属于自己的节奏。优等生挑战拓展题,中等生专注错题复盘,学困生则得到她手把手的辅导。学生许雅婷曾经数学总不及格,在武老师课间一次次“一对一”辅导下,最终中考数学取得了108分的好成绩。

作为班主任,武朝霞推行“班级小管家”制度,把班务细分为多个岗位,让学生自主认领、各司其职,在管理中学会责任与合作。

她还把主题班会变成学生成长的“心理课堂”。通过“感恩父母”“直面挫折”等话题,引导学生思考人生、建立积极心态。曾有一名学生因考试失利情绪低落,武朝霞特意组织了一场“挫折是成长礼物”的班会,还邀请往届学生分享经历。后来这名学生在日记中写道:“武老师让我明白,挫折是垫脚石,不是绊脚石。”

骨裂依然不离岗坐着轮椅接着讲

2025年3月,学校让她再兼初三12班的数学课。面对多数学生“似懂非懂”的学习状态,她推出“基础夯实计划”,利用课前15分钟补旧知、设“每日一题”建信心,用“逆袭故事”激励学生树立目标。

就在12班刚有起色时,武朝霞却在4月5日意外崴脚,诊断为脚踝骨裂。医生要求卧床两月,但中考在即,她毅然返回课堂,坐着轮椅、拄着拐杖继续上课。

那段时间,校长团队每天背她上下楼,三位家长主动轮流接送,学生们也贴心帮她拿书、打水。她每天忍痛上课,站不住就坐着讲,放学后继续批作业、备课常至八九点。回家后脚肿疼痛难眠,家人心疼劝休,她却说:“孩子们要中考了,我不能掉链子。”

2025年中考,捷报传来:11班数学名列年级第一,12班第二,11班总成绩年级第二,85%的学生升入高中。

成绩背后,是她27年如一日的坚守。教学之余,她积极指导年轻教师,共享教案、听课评课,带动学校数学组整体提升。她也始终关心特殊学生,曾多次家访一名沉迷手机、缺乏照顾的学生,不仅每天课余为其补课,还自掏腰包购买衣物,最终助其考入孝义五中。

武朝霞老师没有惊天动地的事迹,但她用27年的坚守与热爱,诠释了何为“学高为师,身正为范”。她就像一束微光,不耀眼,却足够温暖、足够明亮,照亮学生成长的路。武朝霞说:“教育是双向奔赴的成长。看着学生考上理想高中、成为有担当的人,所有辛苦都值得。”